特別受益者と相続:知っておくべき基礎知識

葬式を知りたい

先生、特別受益者ってどういう人のことを言うんですか?具体的に教えてください。

お葬式専門家

そうですね。例えば、お父さんが亡くなったとします。生前、お父さんから大学進学費用として多額のお金をもらっていた兄と、特に何ももらっていなかった弟がいたとしましょう。この場合、兄は特別受益者となります。

葬式を知りたい

なるほど。お金をもらっていた兄が特別受益者なんですね。でも、どうして弟は特別受益者ではないんですか?

お葬式専門家

生前に財産をもらっていることが重要なんです。弟は何ももらっていないので、特別受益者ではありません。遺産分割の際に、既に兄が多額のお金を受け取っていることを考慮して、公平になるように分割されるんですよ。

特別受益者とは。

お葬式や法事に関する言葉、『特別に利益を受けた人』について説明します。まず、特別に利益を受けたというのは、後に財産を相続するであろう人が、生きている間に財産になりうる価値のあるものを受け取ることを指します。そして、特別に利益を与えていた人が亡くなり、その人の財産を受け取ることのできる相続人という立場になった場合、本来受け取れるはずの財産から、特別に利益を受けた分を差し引かれた分の財産しか相続できない人のことを、特別に利益を受けた人といいます。財産を相続する人が一人の場合は、財産の分け与え方に関する問題は起こらないでしょう。しかし、相続人が複数いる場合、この特別に利益を受けたという問題は、相続人同士で争いになる原因となることがよくあります。例えば、親子間で相続が行われる場合、兄弟がいると、特別に利益を受けたかどうかは大きな問題となります。財産を分ける話し合いでは、まず公平に平等に分ける方法が話し合われるでしょう。少しでも不公平なことがあると、話し合いがまとまらない可能性が高くなります。兄弟間で特別に利益を受けたケースでよくあるのは、兄が大学に進学し、弟が高校卒業後就職した場合(または兄と弟が逆)で、進学に使われたお金が特別に利益を受けた問題として取り上げられることがあります。

特別受益者とは

故人が亡くなった後、その遺産は相続人に引き継がれますが、相続人の間で公平な遺産分割を行うために「特別受益」という制度があります。この記事では、特別受益者について詳しく説明します。

特別受益者とは、故人から生前に特別な贈与、つまり財産や金銭の贈り物を受けていた相続人のことを指します。この贈与は、通常の生活費や小遣いとは異なる、進学資金、住宅購入資金、結婚資金といった特別な目的のための多額の贈与である場合が該当します。

なぜこのような制度があるかというと、相続人間の公平性を保つためです。例えば、子供が3人いて、そのうちの一人だけが故人から生前に住宅購入資金の援助を受けていたとします。他の二人は何も援助を受けていない場合、そのまま遺産分割を行うと、援助を受けた子供だけが多くの財産を得ることになり、不公平が生じます。このような事態を防ぐために、生前に受けた特別な贈与は、相続財産の一部とみなされ、相続時に精算されるのです。

具体的には、特別受益者は、生前に受けた贈与の金額を相続財産に加算した上で、自分の相続分を計算します。そして、既に贈与という形で受け取っている金額を、相続分から差し引くことで、最終的に受け取る遺産の額が決定されます。

ただし、故人が遺言で「特別受益にしない」と明記していた場合、生前に贈与を受けていても、特別受益とはみなされません。つまり、既に受け取った贈与に加えて、相続分もそのまま受け取ることができます。故人の意思を尊重し、柔軟な遺産分割を可能にするための例外と言えるでしょう。

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| 特別受益者 | 故人から生前に特別な贈与(財産や金銭の贈り物)を受けていた相続人。贈与は、通常の生活費や小遣いとは異なる、進学資金、住宅購入資金、結婚資金といった特別な目的のための多額の贈与である場合が該当します。 |

| 特別受益の目的 | 相続人間の公平性を保つため。生前に特別な贈与を受けた相続人と、そうでない相続人の間で、遺産分割時に不公平が生じることを防ぎます。 |

| 特別受益の計算方法 |

|

| 特別受益の例外 | 故人が遺言で「特別受益にしない」と明記していた場合、生前に贈与を受けていても、特別受益とはみなされません。既に受け取った贈与に加えて、相続分もそのまま受け取ることができます。 |

特別受益となるもの

故人が生前に特定の相続人に対して特別な贈与をしていた場合、それは特別受益にあたる可能性があり、遺産分割協議において重要な要素となります。特別受益とは、故人が生前に特定の相続人に贈与した財産のうち、通常の扶養の範囲を超えるもの、言い換えれば、他の相続人とのバランスを欠くほどの特別な贈与のことを指します。

特別受益は金銭の贈与に限られません。例えば、住宅購入資金の援助、高額な教育費用の負担、事業資金の提供なども含まれます。子が独立して家を建てる際に、頭金や住宅ローンの援助を受けた場合、あるいは大学や大学院に進学する際に、高額な授業料や生活費の援助を受けた場合などは、特別受益にあたる可能性があります。また、結婚資金や事業の開業資金の援助なども該当する可能性があります。

贈与されたものの価値が、通常の生活費や教育費の範囲を超えている場合も、特別受益とみなされる可能性があります。例えば、子供たちが独立し、それぞれ家庭を持っているにもかかわらず、特定の子だけが高額な生活費の援助を受け続けている場合、それは特別受益にあたる可能性があります。また、全額ではないものの、大学進学時に学費や生活費の大部分を援助してもらった場合も、金額によっては特別受益にあたると判断されることがあります。

特別受益にあたるかどうかを判断する上で重要なのは、贈与が故人の通常の扶養義務や教育義務の範囲を超えているかどうか、そして、贈与によって他の相続人との間に不公平が生じているかどうかという点です。これらの要素を総合的に判断して、特別受益に該当するかどうかが決定されます。

生前に受けた贈与が特別受益に該当するかどうか不安な場合は、専門家、例えば弁護士や税理士に相談することをおすすめします。専門家は、個々の状況を詳しく確認し、適切なアドバイスを提供してくれます。また、相続が発生する前に、家族間で生前の贈与について話し合い、記録を残しておくことも、後のトラブルを防ぐために有効な手段です。

| 特別受益とは | 具体例 | 判断基準 | 相談先 |

|---|---|---|---|

| 故人が生前に特定の相続人に贈与した財産のうち、通常の扶養の範囲を超えるもの、他の相続人とのバランスを欠くほどの特別な贈与 |

|

|

弁護士、税理士などの専門家 |

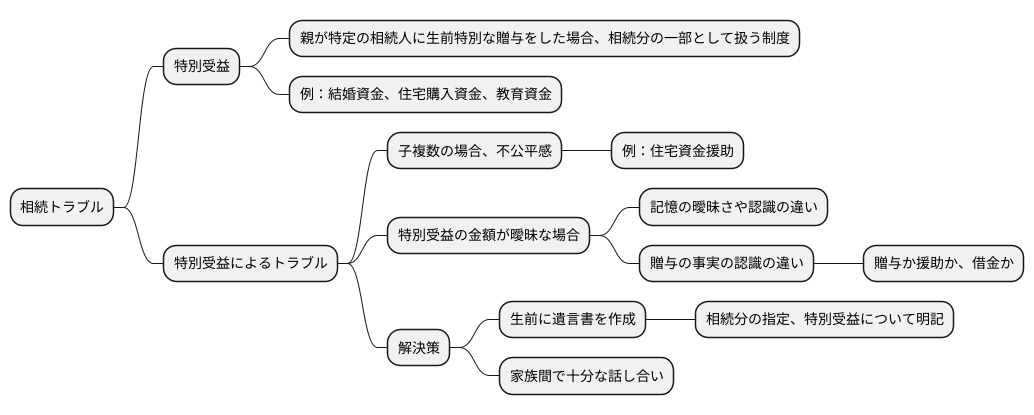

特別受益と相続人間のもめごと

相続は、時として家族間に思いもよらぬ不和をもたらすことがあります。その火種となる原因の一つに「特別受益」があります。特別受益とは、被相続人が生前、特定の相続人に対して、結婚資金や住宅購入資金、教育資金などの名目で特別な贈与をした場合、それを相続分の一部として扱う制度です。これは、相続人間における公平性を保つための大切な仕組みです。

特に、子が複数いる場合、この特別受益をめぐってトラブルが生じやすい傾向にあります。例えば、親が子の一人にだけ多額の住宅資金援助をしていたとします。他の兄弟姉妹からすれば、自分たちは何も援助を受けていないのに、特定の兄弟姉妹だけが大きな恩恵を受けていると感じるのは当然のことでしょう。このような状況下で親が亡くなり、相続が開始されると、援助を受けていない子たちは不公平感を募らせ、相続人間で紛争へと発展する可能性があります。「なぜあの子ばかり優遇されるのか」「自分たちは損をしている」という感情が、家族の絆を壊してしまう悲しい結果になりかねません。

また、特別受益の金額が曖昧な場合も、紛争の火種となります。「確かに援助はしてもらったけれど、具体的な金額までは覚えていない」「贈与を受けたという認識はなかった」など、記憶の曖昧さや認識の違いが、相続人間の溝を深める原因となるのです。贈与の事実自体が争われるケースも珍しくありません。「あれは贈与ではなく、単なる援助だった」「借金だったはずだ」など、主張が食い違うと、話し合いは難航し、解決の糸口を見つけるのが困難になります。

このような相続人間のもめごとを未然に防ぐためには、被相続人が生前に遺言書を作成しておくことが重要です。遺言書には、相続分の指定だけでなく、特別受益についても明記することができます。誰がどれだけの援助を受けたのか、具体的な金額や日付を記録しておくことで、相続開始後のトラブルを回避できる可能性が高まります。また、家族間で十分な話し合いを行うことも大切です。相続について、それぞれの考えや希望を共有することで、誤解や不信感を解消し、円満な解決へと導くことができるはずです。相続は、人生における大きな転換期です。事前の準備とコミュニケーションを怠らず、円滑な相続を実現しましょう。

事例:教育資金と特別受益

子は親の財産を受け継ぐ権利がありますが、生前に受けた贈与が、他の相続人と比べて著しく高額である場合には、相続時に調整が必要となることがあります。これを特別受益といいます。

ある家庭で、兄が大学へ進学する際、高額な学費を親が出しました。しかし、弟は経済的な理由で進学を断念せざるを得ませんでした。このような場合、兄が受け取った教育資金は特別受益とみなされる可能性があります。

特に、兄の進学費用が私立大学の医学部など、非常に高額であった場合、また、弟が生活に困窮しているような状況であれば、特別受益と判断される可能性は高くなります。例えば、兄が6年間の医学部に通い、授業料や生活費など合わせて1000万円の援助を受け、弟が経済的に厳しい生活を送っている場合、兄は相続時に他の兄弟姉妹よりも少ない遺産しか受け取れない可能性があります。これは、既に教育資金という形で1000万円もの利益を得ているため、相続分を調整することで公平性を保つためです。

一方で、親が子供の教育のために通常の範囲内での援助をした場合は、特別受益とはみなされません。例えば、一般的な公立高校や大学に進学するための費用、あるいは塾や習い事の月謝など、社会通念上妥当と認められる範囲の教育費であれば、特別受益の対象にはなりません。

特別受益にあたるかどうかは、教育費の金額、他の兄弟姉妹の経済状況、家庭環境などを総合的に考慮して判断されます。そのため、教育資金の援助を受けた場合には、将来の相続を見据えて、他の兄弟姉妹との間で十分な話し合いを持つことが大切です。また、必要に応じて専門家へ相談することも検討すると良いでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 特別受益とは | 子が生前に親から受けた贈与が、他の相続人と比べて著しく高額な場合、相続時に調整が必要となること。 |

| 例 | 兄が高額な学費を親から受け取り大学に進学したが、弟は経済的な理由で進学を断念した場合、兄が受け取った教育資金は特別受益とみなされる可能性がある。特に、私立大学の医学部など、非常に高額な場合や弟が生活に困窮している場合は可能性が高い。 |

| 特別受益となるケース | 兄が6年間の医学部に通い、授業料や生活費など合わせて1000万円の援助を受け、弟が経済的に厳しい生活を送っている場合、兄は相続時に他の兄弟姉妹よりも少ない遺産しか受け取れない可能性がある。 |

| 特別受益とならないケース | 親が子供の教育のために通常の範囲内での援助をした場合(一般的な公立高校や大学に進学するための費用、塾や習い事の月謝など)。 |

| 判断基準 | 教育費の金額、他の兄弟姉妹の経済状況、家庭環境などを総合的に考慮して判断される。 |

| 推奨事項 | 教育資金の援助を受けた場合には、将来の相続を見据えて、他の兄弟姉妹との間で十分な話し合いを持つ。必要に応じて専門家へ相談する。 |

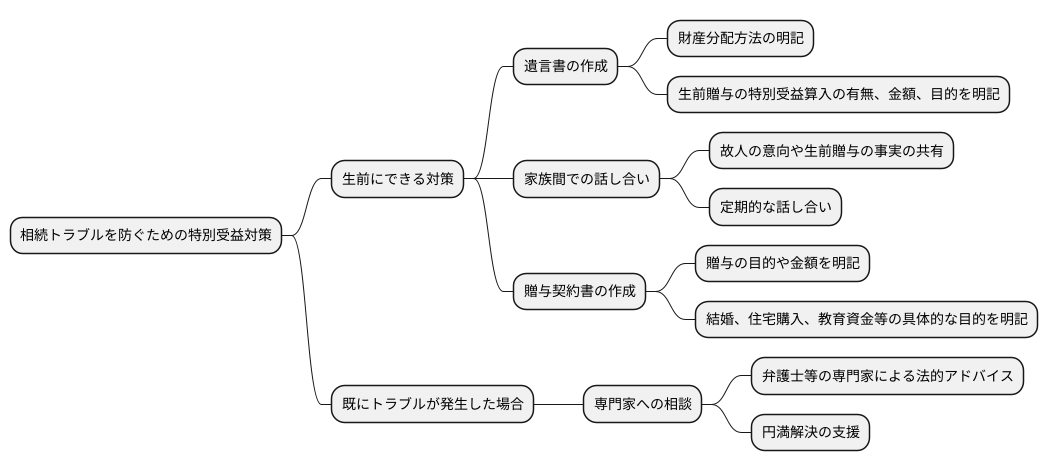

特別受益を巡る争いを避けるには

相続は、大切な人が亡くなった後に残された家族にとって、悲しみと向き合いながら、様々な手続きを進めなければならない困難な時期です。その中で、遺産分割に関するトラブルは、家族の絆を深く傷つけてしまう可能性があります。特に近年は、「特別受益」と呼ばれる生前贈与をめぐる争いが増えています。これは、故人が生前に特定の相続人に対して行った贈与が、他の相続人との公平性を欠いているとみなされ、相続開始後にトラブルに発展することが多いからです。特別受益をめぐる争いを未前に防ぐためには、被相続人が生前にどのような対策を講じることができるかが重要です。

まず、最も有効な手段は遺言書を作成することです。遺言書には、財産の分配方法だけでなく、生前贈与が特別受益にあたるのか、そうでないのか、その金額や目的を明記しておくことが大切です。例えば、「長男には既に事業資金として多額の資金援助を行っているので、これを特別受益として考慮し、遺産分割においては他の相続人と公平になるように分配する」といった具体的な指示を書き残すことで、後の紛争を避けることができます。

また、遺言書の作成に加えて、家族間で相続について話し合いの場を持つことも重要です。相続人となる家族全員が、故人の意 wishesや考え、生前贈与の事実について共通の認識を持つことで、誤解や不信感を抱くことなく、円滑な遺産分割を進めることができます。このような話し合いは、一度だけでなく、必要に応じて定期的に行うことが望ましいでしょう。

さらに、生前贈与を行う際には、贈与契約書を作成し、贈与の目的や金額を明確に記録しておくことも有効です。贈与契約書は、贈与が特別受益に該当するかどうかを判断する上で重要な証拠となります。例えば、子供の結婚資金や住宅購入資金の援助、教育資金の援助といった具体的な目的を明記することで、他の相続人との公平性を担保することができます。

もしも既に特別受益をめぐる争いが起こってしまった場合は、早めに弁護士などの専門家に相談し、適切な解決策を探ることが大切です。専門家は、法律に基づいた客観的な判断と適切なアドバイスを提供し、円満な解決へと導いてくれます。早期に専門家の介入することで、紛争の長期化や家族関係の悪化を防ぐことができるでしょう。