二次相続で戸惑わないために

葬式を知りたい

二次相続って、どういう意味ですか?

お葬式専門家

そうですね、お父さんが亡くなった後に、お母さんと子供たちで財産を相続します。その後、お母さんが亡くなった時に、子供たちだけで財産を相続することを二次相続と言います。つまり、相続が二度行われるということです。

葬式を知りたい

一度目で相続した財産を、また相続するということですか?

お葬式専門家

そうです。お父さんが亡くなったときにお母さんが相続した財産も、お母さんが亡くなった後は、子供たちが相続することになります。これが二次相続です。なので、一度目で相続した財産を、もう一度相続する手続きをすることになります。

二次相続とは。

お葬式や法事に関する言葉で「二次相続」というものがあります。これは、例えば、お父さんが亡くなった時、お母さんと子供たちで遺産の分け方などを決める手続きをします。その後、お母さんが亡くなった時、今度は子供たちだけで同じように遺産の分け方などを決める手続きをします。この2回目の手続きのことを「二次相続」と言います。

はじめに

人が亡くなると、その方の財産は残された家族に引き継がれます。これを相続といいます。相続は誰にでも起こりうることで、人生で何度か経験する方も少なくありません。特に、近年の高齢化社会においては、相続に関わる問題は複雑さを増しています。その中でも、二次相続は一度目の相続からあまり時間が経たないうちに発生することが多く、手続きも複雑になりやすいのです。

二次相続とは、最初の相続人の亡くなった後、その方の財産がさらに次の世代に引き継がれることを指します。例えば、両親が亡くなり、その財産を子が相続した場合、子が亡くなると、その財産は孫に相続されます。これが二次相続です。一度目の相続で遺産分割協議が済んでいても、二次相続では改めて遺産分割協議を行う必要があります。最初の相続から間もない時期に次の相続が起きると、相続人は精神的にも肉体的にも負担が大きくなってしまうでしょう。さらに、一度目の相続で発生した相続税に加えて、二次相続でも相続税が発生する可能性があります。二次相続では、一度目の相続よりも相続税の負担が大きくなるケースも少なくありません。

こうした負担を軽減し、円滑な相続を実現するためには、二次相続について事前に理解し、適切な準備をしておくことが重要です。具体的には、遺言書の作成や生前贈与の活用、生命保険の加入などが有効な手段となります。また、相続税の計算方法や節税対策についても理解しておく必要があります。

この文章では、二次相続の基本的な知識から、具体的な対策まで、分かりやすく解説していきます。遺産分割協議の方法、相続税の計算方法、節税対策、遺言書の作成方法、生前贈与の活用方法、生命保険の活用方法など、二次相続にまつわる様々な情報を網羅しています。円滑な相続を実現するために、ぜひ最後までお読みください。

| 二次相続とは | 二次相続の課題 | 二次相続への対策 |

|---|---|---|

| 最初の相続人の死後、その財産が次の世代に引き継がれること。 例:両親 → 子 → 孫 |

|

|

二次相続とは

二次相続とは、最初の相続が済んでから、間をおかずにまた相続が起こることを言います。たとえば、夫が亡くなって、妻と子どもたちが遺産を分け合った後、数年たって妻が亡くなると、子どもたちは再び遺産分割をしなければなりません。これが二次相続です。

最初の相続でどのように財産を分けたかによって、次の二次相続の時の分け方も大きく変わってきます。たとえば、夫の財産を妻がすべて相続した場合、妻が亡くなった時に、その財産は妻の親族にも相続される可能性があります。これは、夫の財産を妻がすべて相続したことで、夫の血縁者である子どもたちは二次相続で不利になる可能性があることを示しています。

そのため、最初の相続の際に、将来の二次相続まで考えて遺産分割の方法を決めることが重要です。具体的には、最初の相続で妻がすべての財産を相続するのではなく、子どもたちも一部の財産を相続するようにすることで、二次相続で子どもたちが不利になることを防ぐことができます。また、遺言書を作成しておくことで、自分の意思を明確に示し、相続手続きをスムーズに進めることができます。

最初の相続の時に適切な対策をしておくことで、二次相続の手続きを簡単にすることができます。具体的には、相続税の申告期限や相続財産の評価額などを把握しておくことで、二次相続発生時に迅速な対応が可能になります。また、家族間で遺産分割について話し合っておくことで、将来のトラブルを避けることができます。

二次相続は誰にでも起こりうるものです。そのため、最初の相続から二次相続までを視野に入れて、早いうちから準備しておくことが大切です。専門家である税理士や司法書士などに相談することで、より適切な対策を立てることができます。

| 二次相続とは | 最初の相続との関係 | 二次相続への対策 | 二次相続発生時の対応 |

|---|---|---|---|

| 最初の相続後、間をおかずに再度相続が起こること。例えば、夫が亡くなった後、妻が亡くなると子供が再度遺産分割を行う。 | 最初の相続での分割方法が二次相続に大きく影響する。妻が全財産を相続すると、妻の親族も相続する可能性があり、夫の血縁者は不利になることも。 | 将来の二次相続まで考えて遺産分割を決める。子どもも一部相続することで、二次相続での不利益を防ぐ。遺言書作成も有効。 | 相続税申告期限や相続財産の評価額を把握。家族間で遺産分割を話し合い、トラブル回避。 |

二次相続の具体例

二次相続とは、一度相続が発生した後に、相続人が亡くなり、再び相続が発生することを指します。具体的な例を挙げ、その仕組みを詳しく見ていきましょう。

例えば、夫が亡くなり、妻と二人の子供が相続人となったとします。夫の遺産は自宅と預貯金で、遺産分割協議の結果、妻が自宅を、二人の子供が預貯金を相続しました。

その後、妻が亡くなった場合、子供たちは妻の遺産と、元々自身が所有していた財産を相続します。妻の遺産には、夫から相続した自宅も含まれます。つまり、子供たちは元々自身が相続した預貯金に加え、自宅も相続することになります。これが二次相続です。

最初の相続で妻が自宅を相続した結果、二次相続の際には自宅の評価額が遺産総額に加算されます。自宅の評価額が高い場合、二次相続の際に相続税の負担が大きくなる可能性があります。

もし最初の相続で、妻と子供が自宅を共有していた場合、二次相続では妻の持分のみが相続対象となります。このように、一度目の相続における分割方法は、二次相続に大きな影響を与えます。

最初の相続の際に、二次相続まで見据えた遺産分割協議を行うことが重要です。将来の相続税負担や、相続人同士の紛争を防ぐためにも、専門家への相談も検討すると良いでしょう。また、遺言書の作成も有効な手段の一つです。それぞれの状況に合わせて、最適な方法を選択することが大切です。

| ケース | 一次相続 | 二次相続 | ポイント |

|---|---|---|---|

| ケース1 | 夫の遺産(自宅と預貯金)を、妻が自宅、子供が預貯金を相続 | 妻の遺産(夫から相続した自宅を含む)と自身が元々所有していた財産を子供が相続 | 妻が自宅を単独相続した結果、二次相続時に自宅の評価額が遺産総額に加算され、相続税負担が大きくなる可能性あり |

| ケース2 | 夫の遺産(自宅)を、妻と子供が共有して相続 | 妻の持分のみが相続対象となる | 最初の相続の分割方法が二次相続に大きな影響を与える |

二次相続の注意点

人が亡くなると、その方の財産は残された家族に引き継がれます。これを相続と言います。そして、相続を受けた方が比較的短い期間に亡くなり、再び相続が発生することを二次相続と言います。二次相続は一度目の相続から間を置かずに起こることが多く、そのために相続税の負担が大きくなってしまうという点に注意が必要です。

相続税には基礎控除額というものがあり、この金額までは相続税がかかりません。しかし、短期間に何度も相続が発生すると、この基礎控除額を十分に活用できず、結果として相続税の負担が増えてしまうことがあります。例えば、一度目の相続で基礎控除額を使い切ってしまった場合、次の二次相続では控除額が少なくなり、多くの相続税を納めなければならない可能性があります。

また、一度目の相続で分割した財産の価値が、二次相続の時点では変動している可能性も忘れてはいけません。土地や建物などの不動産は、市場の動向によって価格が上下します。一度目の相続時に高額だった財産が、二次相続時には価値が下落していることもあれば、逆に値上がりしていることもあるでしょう。そのため、一度目の相続で財産を分割する際には、将来の二次相続まで見越した上で、慎重に検討する必要があります。

こうした二次相続による負担を軽減するために、一度目の相続時から対策を立てておくことが大切です。具体的には、遺言書を作成しておくことで、相続人の wishesを尊重し、相続手続きを円滑に進めることができます。また、生前に財産の一部を贈与することで、相続財産を減らし、相続税の負担を軽減することも可能です。さらに、生命保険を活用することで、相続税の納税資金を確保することもできます。これらの対策を検討することで、二次相続に備え、家族への負担を少なくすることができるでしょう。

| 二次相続の課題 | 対策 |

|---|---|

| 相続税の負担増加 (基礎控除額の減少) |

|

| 財産価値の変動 |

|

| 相続手続きの煩雑さ |

|

二次相続への対策

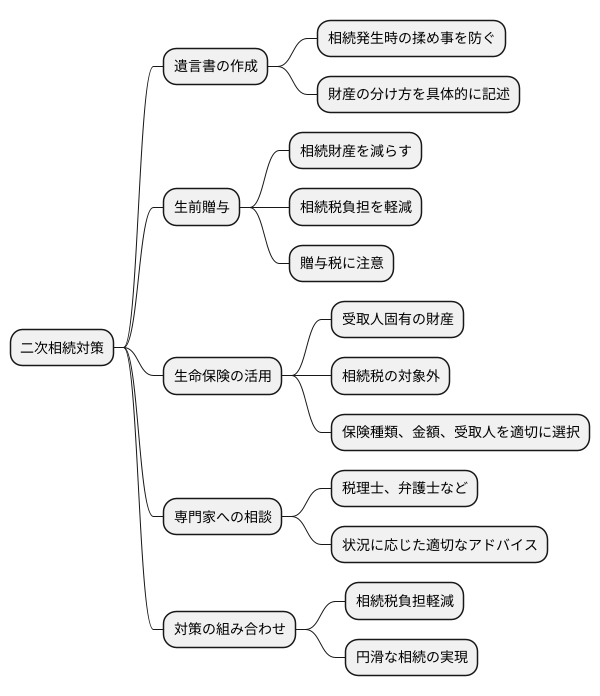

相続は一度きりではなく、親の世代から子の世代、そして孫の世代へと引き継がれていくものです。この、親の後に子の相続が発生することを二次相続と言います。この二次相続では、一度目の相続よりも複雑な問題が発生する可能性があり、早めの対策が必要です。

まず、相続が発生した際に揉め事を防ぐためには、遺言書の作成が重要です。遺言書に、財産の分け方を具体的に書き記しておくことで、相続人の間で争いが起こる可能性を低くすることができます。誰に何をどれだけ相続させるのか、明確に示しておくことが大切です。

次に、生前に財産を贈与することも有効な手段です。生前贈与は、相続財産そのものを減らす効果があります。財産が少なくなれば、当然相続税の負担も軽くなります。ただし、贈与する財産の金額によっては、贈与税がかかる場合があるので、注意が必要です。贈与税についてよく理解した上で、計画的に行うことが大切です。

また、生命保険の活用も検討すると良いでしょう。生命保険金は、受取人固有の財産となるため、相続税の対象にはなりません。保険の種類や金額、受取人を誰にするかなど、状況に応じて適切な選択をすることで、相続税対策として有効に働きます。

これらの対策を組み合わせて行うことで、二次相続における相続税の負担を軽減し、円滑な相続を実現することができます。ただし、それぞれの家族の状況や財産状況によって、最適な対策は異なってきます。自分だけで判断するのではなく、税理士や弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

まとめ

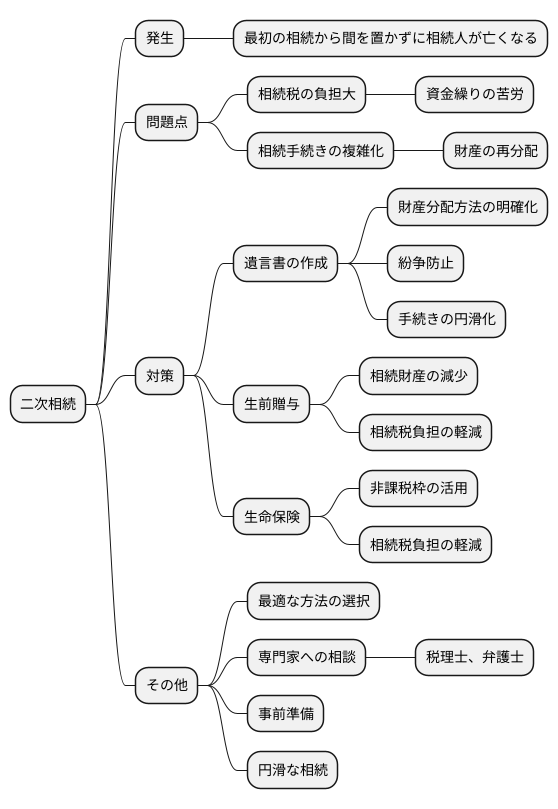

人はいずれ亡くなり、その後に財産が遺されます。この財産を受け継ぐことを相続と言いますが、相続は一度で終わるとは限りません。最初の相続から間を置かず、相続人が続けて亡くなることで、再び相続が発生することがあります。これを二次相続と言います。

二次相続は、一度目の相続から間を置かずに起こる可能性があるため、相続税の負担が大きくなることがあります。一度目の相続で相続税を支払った後、すぐに二次相続が発生すると、相続税を支払うための資金繰りに苦労する可能性があります。また、相続手続きも複雑になる傾向があります。一度目の相続の際に、すでに財産が分割されている場合、二次相続では、その分割された財産を再び相続人の間で分配する必要があり、手続きが煩雑になるのです。

しかし、一度目の相続が起きた際に、適切な対策を講じることで、これらの問題を軽減し、円滑な相続を実現することが可能です。まず、遺言書を作成しておくことは非常に有効な手段です。遺言書に自身の財産の分配方法を明確に記しておくことで、相続人の間での争いを防ぎ、相続手続きをスムーズに進めることができます。また、生前に財産を贈与することも有効です。生前贈与を活用することで、相続財産を減らし、相続税の負担を軽減することができます。さらに、生命保険も有効な対策の一つです。生命保険金は相続税の対象となりますが、非課税枠を活用することで、相続税の負担を軽減することができます。

ご自身の状況に合った最適な方法を選択することが重要です。そのためにも、専門家への相談は大きな助けとなります。税理士や弁護士などの専門家は、相続に関する豊富な知識と経験を持っており、個々の状況に合わせた適切なアドバイスを提供してくれます。相続は人生における大きな出来事です。事前にしっかりと準備を行い、円滑な相続を実現しましょう。